La mort ne gagne jamais du premier coup

Version française du prologue [1]de Tomás Ibáñez

au livre de Pere López

Rastros de rostros en un prado rojo (y negro)

Las Casas Baratas de Can Tunis

en la revolución social de los años treinta [2]

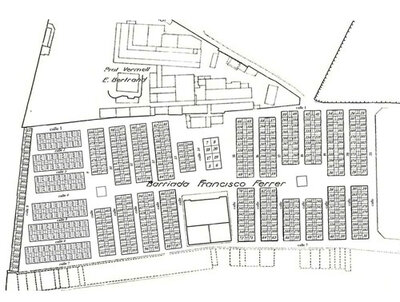

À l’occasion de l’Exposition Internationale de 1929, des milliers d’habitants entassés dans les bidonvilles qui couvraient les versants de Montjuïc furent expulsés de leurs logements insalubres pour être relogés dans les Casas Baratas [littéralement, les maisons bon marché], construites en guise de ghetto sur la plaine proche de Casa Antúnez. Beaucoup avaient leurs racines à Murcia et Almería, d’autres en Aragon, à Valencia ou Alicante, certains provenaient même de Barcelona, mais tous étaient des murcianos aux yeux de cette bourgeoisie catalane qui ne voyait en eux que des immigrants analphabètes, des journaliers misérables, des gens profondément ignorants et de moralité douteuse. En somme, les membres indésirables du lumpen-prolétariat dont même Marx avait prédit qu’il ne fallait rien attendre de bon.

Néanmoins tirant pendant des années, avec une remarquable patience, un évanescent fil rouge et noir, Pere López révèle devant nos yeux le haut degré de dignité, de solidarité, de soif de culture et d’émancipation présents dans ce que l’on appelle les bas-fonds de la société. Apparemment, les graines libertaires que les luttes prolétariennes du début du siècle avaient partout répandues, ont germé avec vigueur dans les étroites plaines qui s’étendent aux pieds de Montjuïc.

Il s’est écoulé tellement de temps depuis les années trente, l’acharnement obstiné à renforcer l’oubli a été si grand et le contexte historique a tellement changé, que même en fouillant beaucoup il semblait impossible de retrouver les restes d’un fil rouge et noir dont on pourrait saisir le bout. Et il semblait encore plus difficile de parvenir à ce que ce fil endommagé ne se rompe pas, à peine saisi. Mais enfin, pourquoi déployer autant d’acharnement à remonter ce fil jusqu’à l’écheveau libertaire dont il provient ? Pour ajouter, peut-être, une nouvelle page aux livres d’histoire qui glosent sur les exploits du mouvement libertaire et anarcho-syndicaliste ? Peut-être pour découvrir de nouvelles figures auxquelles rendre hommage dans le panthéon anarchiste ? De toute évidence, non, car si telles avaient été les intentions de l’auteur, jamais il n’aurait pu écrire un livre qui se situe à la hauteur de celui que nous offre aujourd’hui Pere López.

Le propos, sans aucun doute, est tout autre, mais en réalité ce qui importe n’est pas tant ce que voulait l’auteur que ce que son livre fait. Sur un plan plus empirique, le texte raconte de façon scrupuleuse la geste révolutionnaire accomplie par la population des Casas Baratas de Can Tunis dans les années trente. Sur un plan plus spéculatif, le livre soutient que cette geste n’est pas morte, que cela plaise ou non. Mais ce livre fait quelque chose de plus qu’offrir un récit et développer une intrigue, son action va au-delà du simple discours et pénètre dans la matérialité factuelle des choses. En effet, au-delà de qu’il dit, ce livre constitue, en soi, une démonstration en acte, une preuve palpable que cette geste révolutionnaire continue à palpiter au présent, et c’est là que réside, selon moi, son principal mérite. Ceci dit, il ne suffit pas d’énoncer une affirmation, voyons ci-après sur quoi s’appuie l’attribution à ce livre de qualités que l’on pourrait appeler performatives.

Que ce soit d’une balle reçue lors de l’assaut de la caserne d’Atarazanas ou d’un tir au Campo de la Bota, que ce soit du fait de l’acharnement de la police dans un commissariat, ou que ce soit, tout simplement, une conséquence de ce que l’on appelle des causes naturelles, la mort biologique finit par arriver un jour dans sa littéralité têtue. Néanmoins, il faut une seconde mort, métaphorique cette fois, pour que cette vie tronquée cesse de produire des effets. Il s’agit d’effets qui se situent dans la mémoire, selon l’adage bien connu que nous restons vivants tant que quelqu’un se souvient de nous. Mais ces effets n’ont pas lieu seulement dans la mémoire, car au-delà de la mémoire ils peuvent se concrétiser dans la matérialité des choses, car nous restons vivants, aussi, tant que ce que l’on a fait, impulsé, construit, continue à produire des effets... même si personne ne s’en souvient.

Dit autrement, la mort n’aura pas achevé son travail tant que quelqu’un frissonnera en contemplant tel tableau peint un beau jour, même si l’on ne sait pas par qui, ou aussi longtemps que quelqu’un parcourra avec intérêt des pages écrites, même si l’on ignore qui en fut l’auteur. Lorsque tout cela n’arrivera plus, lorsqu’il ne restera plus de traces dans la mémoire et qu’il n’y aura plus d’effets hors d’elle, alors adviendra la seconde mort, la définitive. Mais tant que celle-ci n’advient pas, la première n’est qu’affaire de pure biologie.

La même chose se produit avec les organisations, les institutions et les processus sociaux car ceux-ci aussi naissent, vivent et meurent. Ils meurent une première fois lorsque leur temps s’est épuisé, quand l’évolution historique les a mis au rebut et séparé du présent. Mais leur seconde mort définitive ne survient que lorsqu’ils ont disparu de la mémoire, ou quand ce qu’ils ont produit par le passé a cessé de produire des effets dans le présent.

Tirer le fil rouge et noir jusqu’à parvenir à l’écheveau dont il est issu n’est donc pas un pur travail d’historien qui scrute le passé. C’est avant tout une tâche ardue engagée afin que ni les protagonistes de la geste révolutionnaire qui secoua l’Espagne dans les années trente – c’est-à-dire une part très importante de ceux d’en-bas –, ni les organisations et les idéaux qui impulsèrent cette révolution, et les réalisations qu’elle mena à bien, ne succombent à cette seconde mort définitive. Tâche ardue en effet que celle de lutter pour que tout cela reste vivant, car nombreux sont ceux qui - disposant de grands moyens économiques - s’affairent à construire une mémoire historique institutionnelle qui scelle définitivement la tombe où gît le passé, afin que jamais plus ne puisse faire irruption dans notre présent les gestes révolutionnaires qui naguère avaient tant terrorisé les puissants.

Il est fréquent que les historiens se vantent de la distance qu’ils établissent entre leurs propres valeurs et les faits étudiés pour faire état de l’objectivité et de l’authenticité de leur récit. Cependant, cette distance n’est pas une garantie, et parfois le fait de l’annuler nous rapproche plus sûrement des faits. Lorsqu’un événement est plein de valeurs et de sentiments, il peut même être insultant d’écrire sur lui en adoptant la froideur objective que préconisent d’habitude les historiens. C’est comme si, au lieu de veiller à transmettre la souffrance exprimée par un cri de douleur sous l’effet de la torture afin que les gens comprennent la barbarie qui le produit, on se consacrait à mesurer scientifiquement et à consigner par écrit le nombre de décibels atteint par ce cri. Rendre compte fidèlement de ce genre d’événement passe souvent par l’abandon du masque aseptique et trompeur de l’objectivité, par le fait d’exposer sa propre subjectivité, et par le fait de revendiquer, sans agressivité mais avec orgueil, son engagement personnel.

Mais attention, aborder l’histoire sans dissimuler l’engagement personnel ne signifie pas construire un récit qui déforme et arrange les faits, même si c’est avec les meilleures intentions. Les panégyriques ont toujours été méprisables et contre-productifs, et c’est pour cela qu’il faut être reconnaissant à Pere López de n’avoir rien raconté qu’il n’ait scrupuleusement vérifié. En fait, la tentation d’idéaliser les protagonistes ou leurs luttes disparaît lorsqu’on réalise que seule la vérité simple et nue est capable d’émouvoir, que tout autre procédé n’est qu’artifice et crée une distance irréversible qui annule l’effort de rapprocher le lecteur de ce qui s’est passé en ces temps-là. Maquiller et embellir la réalité n’est pas utile lorsque la réalité en question se suffit à elle-même pour susciter le respect, et dans certains cas, l’admiration.

L’auteur se propose de gloser sur la geste de ceux qui furent les protagonistes ordinaires de cette révolution et revendique avec raison le combat pour l’histoire qui s’écrit en minuscules et sans renommées, mais aussitôt il nous avertit que sans renommées n’a jamais signifié anonymes. En effet, ces protagonistes n’étaient pas anonymes, ils avaient des noms, ils s’appelaient Juan, Manuel, Benito, Lucio, Francisco, Blas, Gumersindo, Consuelo ou Encarna. Des noms de famille ? Oui, bien sûr, il est fait état de leurs noms de famille, mais dans la vie quotidienne des gens de ce quartier ces signes d’identité restaient au second plan, comme il est logique pour des personnes qui ne recherchaient ni la célébrité, ni à se démarquer du lot, et qui ne se vantaient pas d’appartenir à une lignée, comme le font ceux d’en-haut.

La recherche patiente menée par Pere López révèle que la geste révolutionnaire a eu parmi les Casas Baratas de Can Tunis une ampleur et une intensité particulières, probablement dûes au grand nombre de carnets d’affiliation à la CNT qui circulaient dans le quartier. La réponse face au soulèvement militaire fut forte et immédiate, et davantage que le signe d’une mobilisation spontanée, il faut y voir l’effet d’une longue préparation et d’un mûrissement patient. Ceux qui occupaient les Casas Baratas avaient déjà une longue expérience de la lutte sur les épaules ; par exemple, certains avaient participé, dans les années vingt, à l’extraordinaire grève qui paralysa longtemps la construction du métro de Barcelone. De plus, presque tous ceux qui habitaient les Casas Baratas s’étaient impliqués dans l’interminable grève des loyers qui dura pendant tout le temps de la République, avec ses incessantes expulsions et ses démonstrations permanentes de solidarité pour les empêcher ou pour réinstaller les familles dans leurs foyers.

En suivant le fil rouge et noir que tire l’auteur, on peut voir comment, après la défaite du soulèvement militaire à Barcelone, ce qui prévaut immédiatement est le souci d’organiser la production et la consommation depuis en-bas, et de se lancer dans l’expérience des collectivisations, mais sans négliger le front. De fait l’enthousiasme fut suffisant pendant les premiers mois de la Révolution pour que des centaines d’hommes et quelques femmes de Can Tunis s’enrôlent dans les colonnes libertaires qui partaient vers Saragosse. Ce même enthousiasme provoqua durant le bref été de l’anarchie l’apparition des Comités Revolucionarios et des Patrullas de Control. Cependant, l’ordre républicain ne pouvait tolérer que des armes soient aux mains d’incontrôlés et bientôt il lança une guerre dans la guerre afin de casser l’ordre révolutionnaire, démanteler les comités, normaliser les patrouilles de contrôle et les liquider, jusqu’à déboucher finalement sur les sinistres Événements de Mai 1937.

Après la défaite face à l’armée de Franco, la répression fut à la hauteur de la peur suscitée par le défi du rêve égalitaire. Entre ceux qui moururent au front, ceux qui s’exilèrent, ceux qui furent exécutés, ceux qui furent emprisonnés, Can Tunis, nous dit Pere, s’est vidé de son sang. Des dizaines et des dizaines d’hommes disparurent du quartier, et malgré tout pendant les premières années du franquisme, l’Organisation était toujours debout, tenant de petites réunions, percevant les cotisations, distribuant les timbres confédéraux et tentant d’aider les prisonniers.

Le temps fit ensuite son travail, les braises qu’avait laissées la Révolution perdirent peu à peu leur intensité jusqu’à ce qu’il ne reste plus que des cendres. Néanmoins, ce livre est la preuve qu’elles ne sont pas tout à fait éteintes, que le moment de la seconde mort définitive n’est pas encore arrivé, et pas seulement parce que le livre sauve de l’oubli de nombreux éléments qui ravivent la mémoire collective, mais aussi parce qu’il se trouve être, dans sa matérialité, un effet en vigueur de la geste révolutionnaire des années trente.

La seconde mort, celle qui est définitive, devra attendre et rester patiemment à l’affût tant qu’il y aura quelqu’un pour faire l’effort de tirer le fil rouge et noir afin de connaître et faire connaître cette insurrection. Et s’il le fait c’est que ces gens-là produisent encore des effets aujourd’hui sur sa sensibilité et sur son action. Dit autrement ce livre ne pouvait s’écrire que parce que cette geste est encore vivante, et par là il en constitue la démonstration factuelle.

Rastros de rostros en un prado rojo (y negro) nous montre que ces braises engendrent encore des effets et qu’un jour, si les vents sont favorables, elles peuvent à nouveau incendier l’horizon. Ce sera sous d’autres formes, sous d’autres sigles – ou peut-être sans – et ce sera même sous d’autres couleurs, mais tant que cette geste perdure dans notre sensibilité politique il ne dépendra que de nous qu’elle grossisse un jour comme les torrents sous la tempête.

Tomás Ibáñez

Barcelone, mars 2013"

Traduction effectuée par un aficionado sans qualité

Les giménologues, le 23 avril 2014