Si fuese el trabajo tan bueno se lo hubieran guardado los ricos para si solos !

(proverbe castillan)

2. L’affirmation du travail

On peut suivre pas à pas ce changement dans l’idéologie anarcho-syndicaliste à partir de la trajectoire du même Santillán qui écrivait en 1931 :

Deux ans plus tard, il commençait une volte-face spectaculaire et « décrivait l’industrie moderne comme source de fierté de l’espèce humaine liée à la domination de la nature. Il notait en l’approuvant que la taylorisation avait éliminé les “ mouvements improductifs de l’individu ” [2] ». Puis il vantait l’usine Ford « dans laquelle la spéculation a pris fin, la santé du personnel est garantie et les salaires augmentent. Le résultat est préférable à celui d’une minuscule entreprise à Barcelone ». [3]

Cet homme très cultivé ne pouvait pourtant ignorer les conditions détestables du travail à la chaîne et les dégâts produits sur la santé physique et mentale [4] des ouvriers, contre lesquels justement ceux du secteur automobile se révoltaient en 1936, en France.

Diego Abad de Santillán

En conclusion, en 1936, pour Santillán,

Il est probable que les échecs successifs des tentatives insurrectionnelles de 1932 et 1933 ont justifié ce revirement aux yeux d’une partie de la militancia CNT-FAI qui cherchait une nouvelle stratégie. Seidman pense que cette « volte-face abrupte […] fut sûrement induite par la crise qui amena beaucoup de militants, certains plus anarchistes que syndicalistes, à penser que la chute du capitalisme était inéluctable et qu’ils devaient être capables de gérer la transition économique vers le communisme libertaire. […]. L’Espagne devait accomplir en quelques années ce que le capitalisme n’avait pas été capable de faire pendant des décennies. » [7] Elorza (1973, p. 409) signale que c’est au Congrès anarchiste argentin de Rosario (août 1932) qu’il fut considéré décisif « d’adapter l’anarchisme aux exigences techniques de la société industrielle », ce dont Santillán s’inspirera pour la rédaction de son livre La banqueroute du système politique et économique du capitalisme, rédigé à la fin de la même année.

Et pour arriver à cette fin, il fallait se débarrasser de « la tendance à vivre sans travailler […] présente tout au long de l’histoire espagnole », et que les « loisirs, paresse et parasitisme dégradants [fussent] éliminés ». [8] Une campagne de « persuasion » fut menée dans cet esprit par la CNT-FAI de 1936 à 1939. Dans son Organisme économique de la révolution, l’intellectuel de la FAI soutient ceci :

Après ce chantage à la survie, il avance celui-ci :

Et il conclut :

Ainsi les producteurs devront-ils suer toujours plus, mais de façon volontaire désormais.

Santillán imagine ainsi le monde d’abondance pour tous qui surviendra :

Il ne s’agit pas ici de railler ni de dénigrer mais de voir comment une société encore très agricole, a priori peu colonisée par « l’esprit du capitalisme » et très marquée par la vie misérable imposée aux travailleurs, est invitée à se débarrasser du capitalisme en basculant dans le productivisme et le consumérisme – c’est-à-dire en réalité en passant d’un stade du développement capitaliste à un autre – et comment une conception économiste du monde centrée sur le travail est déterminante dans ce processus. On a là une illustration du processus au cours duquel les hommes créent une structure qui ensuite les domine et comment la dynamique du capital acquiert les propriétés d’une logique historique ; elle se confond avec le mouvement historique et fournit un socle à l’idée de progrès ; alors qu’au contraire, cette dynamique circonscrit et contraint la marge de manœuvre des hommes. [13]

Deux constats s’imposent :

– Le capitalisme n’est pas appréhendé comme un mode de production mais comme le système d’exploitation d’une classe par une autre, où une minorité capte la richesse sociale à son profit, le tout fondé sur le principe de la propriété privée, garanti par l’État. [15] Il n’y a donc pas « de mal » aux yeux des anarchistes à reprendre à leur compte le développement industriel et sa production, y compris avec ses modernisations techniques et sociales les plus poussées (Organisation Scientifique du Travail, fordisme), puisque qu’ils les réorientent vers la satisfaction des besoins de la population laborieuse. Tout au plus est-il question de ne pas continuer la production de produits de luxe.

Mais il est critiquable qu’ils ne veuillent plus regarder ce qui devient flagrant en France ou aux USA, où les ouvriers se révoltent depuis longtemps contre le chronométrage, la chaîne et le surtravail. La rationalisation du travail se fait aux dépens de sa qualité ; elle n’a pas pour but de soulager les hommes mais de les plier aux cadences toujours plus infernales de la production. [16]

« Camarade, fais preuve d’antifascisme en travaillant de manière intensive ! »

Ce ne sont finalement pas tant l’argent [17]ni le marché qui sont le plus activement dénoncés mais le « non-travail » sous toutes ses formes [18] : celui des bourgeois et grands propriétaires exploiteurs, oisifs et parasites ; et celui des classes populaires rétives au salariat, dont l’ouvrage de Michael Seidman permet de prendre la mesure.

C’est notamment à partir de toutes ces considérations que ce dernier avance :

« Ce n’est donc pas le millénarisme qui fut le soubassement de l’anarcho-syndicalisme mais, au contraire, une réaction rationnelle à la relative pauvreté et misère des ouvriers espagnols. Cette réponse rationnelle a constitué […] la force et la faiblesse de l’anarcho-syndicalisme, » ajoute-t-il.

[19]Dans cet ordre d’idée, on peut estimer que Borkenau parlait avec plus de nostalgie que de réalisme de l’anticapitalisme des classes populaires espagnoles, celui des anarchistes au premier chef. [20] En 1936 et 1937 cet historien autrichien circule dans toute l’Espagne révolutionnaire et lit la presse prolétarienne. Il est surprenant qu’il ne fasse aucune allusion à la propagande de la CNT (entre autres) qui s’affiche dans les rues [21] pour vanter une industrialisation à outrance et une intensification de la productivité. Il constate seulement que, dans les campagnes, la plupart des collectivistes s’emparent allègrement des nouvelles machines permettant de raccourcir le temps de travail, et il admet la réalité du changement (cf. Borkenau, 1979, p. 103).

Tout en écrivant :

Borkenau remarque bien la contradiction suivante : la Catalogne s’est plus engagée que le reste de l’Espagne dans la modernisation industrielle, et pourtant les anarchistes y sont très forts. Mais il considère que cela est lié aux « conditions politiques spécifiques de cette région ». [22]

Le monde que décrit Borkenau a bien existé mais ce qu’il en reste (et en 1936 en Espagne, il en reste bien plus qu’ailleurs en Europe) est en train de disparaître, dévoré sous ses yeux. Une des conditions de possibilité pour que « l’esprit du capitalisme » colonise les rapports sociaux réside dans la reconnaissance du travail comme l’activité (individuelle et collective) qui supplante toutes les autres. Et c’est bien ce qui est à l’œuvre à Barcelone, dès avant 1936.

[23]Borkenau se projetait sans doute de manière idéaliste dans cette « civilisation proche de nous, […] mais ayant refusé de s’engager dans la voie qui est la nôtre, […] qui semble prédestinée à se perpétuer ». L’appréciation de Gerald Brenan, préfaçant le livre de Borkenau, donne à penser :

Malgré ses objectifs typiquement libertaires (destruction de l’État et de la propriété privée, reconnaissance de l’individu comme base sociale, exaltation de la liberté et de la démocratie interne, prise en compte du prolétariat rural, communalisme et fédéralisme), qui seront en partie reniés en 1936-1939, et pas seulement du fait « des circonstances » comme on vient de le voir, le programme prolétarien issu du Congrès de Saragosse s’inscrit dans l’idéologie ouvriériste de l’époque qui considère que le projet d’émancipation ne peut surgir que du lieu de travail ; ce que Seidman (2010, p. 16) nomme « la construction de l’utopie du lieu de travail », désormais prônée par les principaux courants du marxisme et de l’anarchisme. [25]

En tout cas, au soir du 19 juillet 1936, beaucoup d’anarchistes et anarcho-syndicalistes ayant participé à la mise à bas de l’État estimaient que la situation était mûre pour l’abolition complète des structures du capitalisme et la mise en route du communisme libertaire.

À suivre

Myrtille, Giménologue

Abad de Santillán

Un tel propos est d’un grand intérêt, car il résume dans sa naïveté tout ce qui fait le fond d’une critique tronquée du capitalisme : ici, il n’est question que de changer le mode de circulation des marchandises, et Santillán a au moins l’honnêteté de déclarer que la propriété collective des moyens de production ne change rien d’essentiel au mode de production lui-même. Avec cet auteur, le travailleur restera toujours confiné dans son espace personnel de travail – le travail concret –, sans intelligence des buts de son activité – qui s’expriment dans le travail abstrait –, et l’accession au caractère social de celle-ci relèvera toujours d’une instance séparée, ici le syndicat, qui se chargera de l’intelligence et de la comptabilité sociales. Marx expose, principalement dans le 6ème chapitre « inédit » du Capital, la distinction entre le stade formel et le stade réel de la subsomption du travail sous le capital, et c’est cette distinction qui nous permet de comprendre pourquoi une grande partie du prolétariat industriel s’est opposée à la nouvelle organisation du travail après le 19 juillet, mais aussi pourquoi les hommes qui constituaient ces groupes sociaux n’avaient pas une idée claire de ce qui les dominait et les contraignait. La révolution espagnole de 1936 se déroule précisément au moment où la plupart des pays européens, comme la France par exemple, ont déjà accompli leur mutation en direction de la subsomption réelle, tandis que celle-ci devient un enjeu non déclaré du bouleversement social des années 1931-1936 et suivantes. L’échec de la République, pourtant épaulée après le 19 juillet sur ce plan par les économistes de la CNT, va signer le retard historique de cette mutation en Espagne, mutation que le régime franquiste ne commencera à mettre en œuvre qu’à partir des années soixante.

Le propos de Santillán est intéressant à un autre titre, car il trace « un cadre d’interprétation partagé par toute une série de théories qui, par ailleurs, peuvent être fort éloignées les unes des autres » (Postone, 2009, p. 21). Pour Postone, « l’expression “ marxisme traditionnel ” ne se rapporte pas à quelque tendance historique spécifique au sein du marxisme mais, de façon générale, à toutes les approches théoriques qui analysent le capitalisme du point de vue du travail et définissent cette société d’abord en termes de rapports de classes structurés par la propriété privée des moyens de production et d’économie régulée par le marché. Les rapports de domination y sont compris principalement en termes de domination et d’exploitation de classe. Comme on sait, Marx affirme qu’au cours du développement capitaliste il surgit une tension structurelle (ou contradiction) entre les rapports sociaux capitalistes et les “ forces productives ”. Cette contradiction est généralement interprétée en termes d’opposition entre, d’un côté, la propriété privée et le marché et, de l’autre, le mode de production industriel, opposition où la propriété privée et le marché sont considérés comme la marque du capitalisme, et la production industrielle comme la base de la société socialiste future. Le socialisme est implicitement compris en termes de propriété collective des moyens de production et de planification économique dans un contexte industrialisé. C’est-à-dire que la négation historique du capitalisme est principalement vue comme une société où sont dépassées la domination et l’exploitation d’une classe par une autre. » (ibid.)

Au stade formel de la subsomption du travail sous le capital, le travailleur est encore dans un rapport direct avec son employeur, puisque celui-ci ne fait que regrouper les différents vendeurs de force de travail afin de les faire travailler plus longtemps que ne l’exigerait la reproduction de cette force. À ce stade, c’est encore le travailleur qui organise son travail, qui le maîtrise au moins en partie – c’est d’ailleurs dans ce cadre qu’il est encore l’innovateur principal. À ce stade donc, le travailleur échange en quelque sorte sa force (qui comprend également son savoir-faire) contre une capacité que possède le capitaliste d’organiser le cadre général de production. On pourrait aller jusqu’à dire qu’il y a coopération entre le travailleur et le capitaliste, même si l’on sait combien il y eut de contrainte pour transporter puis maintenir les travailleurs sur leur lieu de chagrin.

Avec le stade réel, le savoir-faire ouvrier devient marginal, et la science de l’ingénieur le remplace. On a dès lors affaire à un type de production où le capitaliste va s’éloigner du travailleur et se démultiplier en autant de spécialistes de l’organisation, non plus seulement du cadre étroit du travail, mais en outre de la totalité de l’espace social, à l’intérieur et à l’extérieur du lieu de production stricto sensu. Pourtant, il ne faudrait pas pour autant croire que ce qui était un rapport « d’homme à homme » devient un rapport d’homme à machine, ou d’homme à technique, ou d’homme à « empire ». Le rapport capitaliste est toujours un rapport social, donc d’homme à homme, et c’est un des effets du « fétichisme de la marchandise » que de masquer cette réalité. L’homme n’est pas dominé par la marchandise au sens où ce sont des objets inanimés qui le domineraient du haut de leur inhumanité, mais il l’est au sens où c’est sa propre activité, cristallisée dans la marchandise, qui le domine du haut de son humanité spécifique à l’époque capitaliste. Les anarchistes ont tendance, encore aujourd’hui, à opposer un certain type d’hommes à un certain autre type d’hommes, et à personnifier en conséquence la domination sous la forme d’agents conscients de celle-ci, ce qui les prive d’une intelligence complète du fonctionnement du capitalisme.

Cette tendance plonge ses racines dans les théories de Proudhon, qui avait tendance à projeter le mal sur les vilains banquiers, et elle s’est vue réactivée avec la révolution espagnole, du fait de la persistance plus marquée qu’ailleurs en Europe du stade formel de la subsomption. Et quand on sait combien compte la référence à la révolution espagnole chez les anarchistes, on comprend pourquoi le caractère incomplet de la critique du capitalisme trouve souvent chez eux matière à se renouveler, que ce soit sous la forme aujourd’hui exprimée ici ou là de la réhabilitation du travail, de l’argent ou de la marchandise, que certains croient pouvoir expurger du mal et récupérer comme tels.

La subsomption du travail sous le capital

Ce que Marx appelle « subsomption formelle du travail sous le capital », c’est « la forme universelle de tout procès de production capitaliste ».

C’est à ce niveau seulement que :

[…] Avant le procès de production, tous ont affaire les uns aux autres comme possesseurs de marchandises n’ayant entre eux qu’un rapport d’argent ; au sein du procès de production, les voici porte-fonction personnifiés des facteurs de ce procès, le capitaliste en tant que “ capital ”, le producteur immédiat en tant que “ travail ”, et leur rapport est déterminé par le travail en tant que simple facteur du capital qui se valorise.[…]

Malgré tout, ce changement n’entraîne pas d’emblée une transformation essentielle affectant le mode réel du procès de travail, le procès de production effectif. Il est au contraire dans la nature de la chose que lorsque la subsomption du procès de travail sous le capital intervient – sur la base d’un procès de travail préexistant, constitué avant de se trouver subsumé sous le capital, et ayant pris forme à partir de divers procès de production antérieurs et de conditions de production différentes –, le capital se subsume un procès de travail donné, préexistant, comme par exemple le travail artisanal, le mode d’agriculture correspondant à la petite exploitation agricole indépendante. […] sur la base d’un mode de travail préexistant, donc d’un développement donné de la force productive du travail et d’un mode de travail correspondant à cette force productive, de la survaleur ne peut être produite que par allongement du temps de travail, autrement dit selon la modalité de la survaleur absolue. En tant que celle-ci est la forme unique de production de la survaleur, ce qui lui correspond est donc la subsomption formelle du travail sous le capital ».

Mais elle « est en même temps une forme particulière en regard du mode développé de la production spécifiquement capitaliste, puisque la dernière implique la première, alors que la première n’implique pas du tout nécessairement la dernière ».

Ce mode développé est ce que Marx appelle « subsomption réelle du travail sous le capital ». Il expose « comment lorsqu’il y a production de la survaleur relative – (pour le capitaliste individuel, […] de la survaleur se crée pour lui sitôt que la valeur individuelle de son produit se situe au-dessous de sa valeur sociale, et qu’il pourra donc être vendu au-dessus de sa valeur individuelle) – la configuration réelle tout entière du mode de production change et émerge un mode de production spécifiquement capitaliste (y compris du point de vue technologique), et c’est seulement sur cette base et à partir d’elle que se développent simultanément entre les divers agents de cette production, et spécialement entre capitaliste et salarié, des rapports de production correspondant au procès de production capitaliste.

Les puissances productives sociales du travail, ou les puissances productives du travail directement social, socialisé (commun) par le moyen de la coopération, la division du travail à l’intérieur de l’atelier, la mise en œuvre de la machinerie, et de façon générale la transformation du procès de production en application consciente des sciences de la nature, de la mécanique, la chimie, etc., avec des fins précises, de la technologie, etc., comme aussi le fait de travailler sur une grande échelle qui correspond à tout cela, […] ce développement de la puissance productive du travail socialisé, par opposition au travail plus ou moins isolé de l’individu, etc., et avec ce travail socialisé l’application de la science, ce produit universel du développement social, au procès de production immédiat, tout cela se présente comme puissance productive du capital, et non pas comme puissance productive du travail, ou comme puissance productive du travail pour autant seulement qu’il est identique au capital, et en aucun cas comme puissance productive du travailleur individuel non plus que des travailleurs intervenant de manière combinée dans le procès de production. La mystification fondamentalement inhérente au rapport capitaliste est maintenant bien plus vaste que ce n’était et ne pouvait être le cas dans la subsomption purement formelle du travail sous le capital. D’un autre côté c’est alors seulement que se dégage aussi de façon frappante (spécifique) la signification historique de la production capitaliste, précisément par le fait de la transformation du procès immédiat de production lui-même et du développement des puissances productives sociales du travail ».

(Cf. Karl Marx, Le Chapitre VI, manuscrits de 1863-1867 – Le Capital, livre 1, Les Éditions Sociales, Paris, 2010, pp. 179-210, dans une traduction nouvelle de Gérard Cornillet, Laurent Prost et Lucien Sève.)

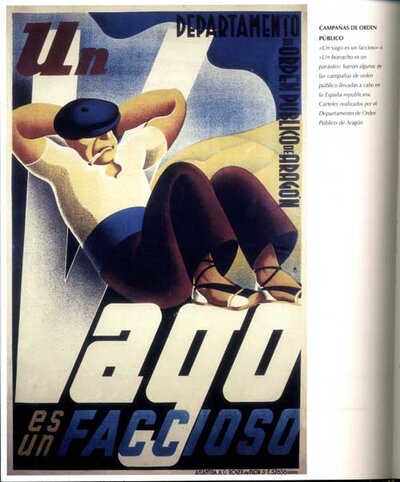

« Le paresseux est un fasciste »

Malgré la propension au descansar es salud ! auquel se référait Paul Lafargue en 1881 [26] , il devint en Espagne aussi difficile qu’ailleurs en 1936-1938 d’aborder la question de l’aversion des hommes pour le travail autrement qu’en stigmatisant les ouvriers récalcitrants, ou en encensant les autres.

Le concept de « bon ouvrier » – qui, par antithèse, criminalisait celui qui dans la société bourgeoise vivait dans l’illégalité ou vagabondait – revint en force, coiffé du label de « bon antifasciste », afin de vilipender a contrario celui qui – dans l’usine – faisait autre chose que bosser, circulait entre le dedans et le dehors, s’absentait, ignorait l’accélération des cadences ou sabotait l’ouvrage d’une manière ou d’une autre. Puis on qualifia de « bon révolutionnaire » celui qui acceptait de produire toujours plus sans discuter.

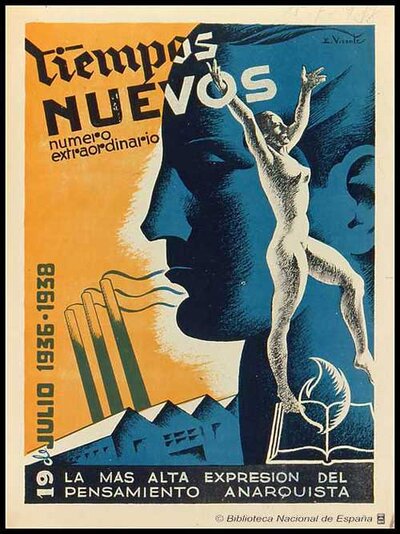

Couverture de la revue Tiempos Nuevos

L’usine qui se profile derrière la symbolique des groupes anarchistes naturistes annonce des temps nouveaux censés rompre avec des « visions périmées » de la révolution.

Au vu de la propagande qui se déploya dans la presse et par voie d’affiches, remplies de travailleurs à l’ouvrage, pour convaincre les prolétaires qu’ils devaient le rester, et qui culmina avec les articles et livres de Juan Fábregas, on en déduit que les « bons ouvriers » n’étaient pas légion.

Juan Fábregas était un économiste bourgeois de l’Esquerra (gauche catalaniste) et il est significatif qu’il ait rejoint la CNT en juillet 1936. En phase avec les théories de Santillán, il représenta la Confédération à des postes d’importance en tant que président du Conseil de l’Économie, puis ministre de la Généralité. Il appelait à « la reconstruction rationnelle de l’économie supervisée par les technocrates dont la coopération était à obtenir à n’importe quel prix ». « Nous ferons du travail la détermination suprême de la vraie richesse, le signe unique du prestige social, il sera la plus grande source de fierté pour les travailleurs émancipés. » (Cf. Seidman, 2010, p. 103.)

« Le travail est source de vie. En l’intensifiant, tu triompheras »

Son enthousiasme sans bornes le poussa à écrire, dans un article intitulé « Elogio del trabajo » [27], qu’avec l’autogestion le travail ne devait plus être ressenti comme pénible : « La peine que nous procure le travail n’est, dans la plupart des cas, que le produit d’un réflexe psychologique. Avec une bonne organisation du travail, elle disparaîtra. »

Se citant lui-même en exergue, l’intrépide économiste affirmait qu’il était « nécessaire de créer une mystique du travail ». Plus loin, il proposait de remplacer l’anathème biblique « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front » par un « anathème humain, qu’il sera impossible de railler, applicable de manière inflexible et inexorable : Qui ne travaille pas ne mange pas ! ».

Après avoir étrillé comme il convenait « les parasites et les vagabonds professionnels et incorrigibles », il soutint que c’était dans l’inaction et non dans le labeur que résidait le véritable supplice. Fábregas achevait son tableau avec l’image idyllique d’un « monde converti en une immense ruche » où les hommes–abeilles contribueront avec délices et dans une belle solidarité à fabriquer « le miel de la vie ».

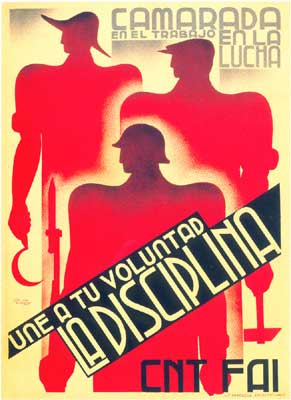

CNT disciplina

Les principales organisations de la gauche espagnole passaient énormément de temps et dépensaient beaucoup d’argent pour en produire, même lorsque le papier devint rare et cher. Les artistes qui en étaient les auteurs travaillaient sur commande pour les anarchistes, les communistes, les socialistes et la Généralité. « Une sorte d’unité esthétique du Front populaire » s’instaura, inspirée du style soviétique du réalisme socialiste. Les hommes et les femmes représentés avaient toujours les manches retroussées sur des bras musclés pour travailler, combattre et mourir pour la cause. Les différences entre le soldat et le producteur, entre l’homme et la femme s’effaçaient. La destination de cette propagande était de culpabiliser (voire menacer) les réfractaires au travail et à l’armée.

« L’ivrogne est un parasite. Eliminons-le »

Et bien sûr, elle jetait l’opprobre sur les paresseux et les alcooliques, assimilés désormais aux factieux ; il ne pouvait y avoir que de « mauvaises raisons » de se défiler.

« Cet art doit être vu comme le reflet de la vision des militants et non de la culture de la classe ouvrière dans son ensemble. [...] son essence : le développement et la rationalisation des moyens de production de la nation. Tout le reste cédait la place à cet objectif central. » (Cf. Seidman, 2010, p. 121 et suivantes.)

La révolution canalisée

On constate que les termes « révolution » et « révolutionnaire » étaient quasiment absents des affiches, contrairement à ce qui se pratiquait dans la presse militante anarchiste, surtout locale. Dans ce document, « la révolution ne se contient pas, elle se canalise », en faisant tourner l’usine…

Lire la suite : Troisième partie