Contre la bureaucratie et le « leaderisme naturel »

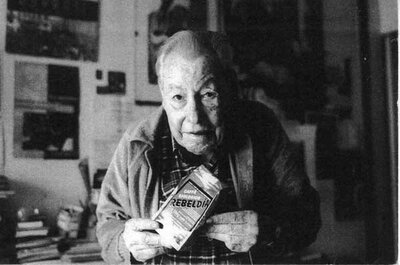

Voici l’intégralité de l’article d’Abel Paz (Diego Camacho)

que nous citions. Il fut publié dans la revue

Historia Libertaria, n° 4, en mars-avril 1979 (pp. 22-27).

À propos de El eco de los pasos.

Contre la bureaucratie et le « leaderisme naturel »

Diego Camacho, plus connu sous le nom d’Abel Paz, est sans doute l’un des principaux écrivains libertaires de l’après-guerre et son livre Durruti : le peuple en armes, actuellement réédité en Espagne, constitue l’œuvre la plus complète à ce jour sur l’éminent militant anarchiste léonais. Avec l’autorité que lui confèrent des années d’études sur les péripéties du mouvement libertaire dans notre histoire plus récente, Abel Paz porte un jugement sur les opinions de Juan García Oliver à propos du controversé Plénum régional des Locales et Comarcales du 23 juillet 1936 à Barcelone [1] .

Disons, pour commencer, qu’un livre de « mémoires » est un ouvrage de témoignage et, en cela, subjectif. Un livre d’histoire est quelque chose de différent. Les faits doivent être vérifiés. Quand les témoignages divergent, il faut rechercher la part de vérité de chacun d’eux. Un historien ne retiendra qu’avec difficulté un fait relaté dans un ouvrage de mémoires, si celui-ci n’est pas confirmé par d’autres sources. Néanmoins, il peut se produire que ce qui est relaté dans les mémoires fasse partie de ce qui a été vécu personnellement, à savoir les « conversations privées ». Mais, même dans ce cas, quand elles possèdent des implications historiques, on peut en évaluer la portée… Dans le cas des « mémoires » de García Oliver, du début à la fin, il s’agit de mémoires qu’on ne peut lire en faisant abstraction de l’histoire. Et c’est ce qui est grave dans les mémoires de García Oliver, à savoir qu’elles ne comportent aucune source. Ses principaux protagonistes, Indalecio Prieto, Largo Caballero, Marcel Rosemberg [sic], Antonov Ovssenco [sic], Durruti etc. sont morts. Disparus également les documents sur lesquels s’appuie García Oliver. Dans cette situation, les seules choses importantes dans les mémoires de G. O. sont sa trajectoire militante et son jugement critique sur la guerre et la révolution espagnoles, surtout en ce qui concerne le rôle que jouèrent dans l’une et l’autre la C.N.T. et la F.A.I.

Quarante ans vont bientôt nous séparer de ces événements. Depuis lors et jusqu’à maintenant, et pour des raisons inexplicables, la CNT et la FAI n’ont pas été capables d’émettre un jugement critique sur leur activité durant la période 1936-39. L’ouvrage rédigé par José Peirats constitue un apport important pour sa partie documentaire qui aurait pu servir de fondement pour l’analyse que nous visons. Mais les militants de la C.N.T. et de la F.A.I. n’ont pas mis à profit ce travail. Seul l’Anglais Vernon Richards, dans son essai critique sur la révolution espagnole, a tenté d’expliquer, avec raison, pourquoi la CNT et la F.A.I. se comportèrent ainsi dans ces années-là. Mais le travail reste à faire. En se décidant à écrire ses mémoires, García Oliver aurait parfaitement pu remplir ce vide dont nous parlons. Il aurait également pu faire œuvre d’historien en s’attardant plus, beaucoup plus, sur ce que fut le Comité Central des Milices de Catalogne [2]. La « question du Maroc », point d’intérêt majeur pour comprendre les dessous politiques internationaux de la révolution espagnole, n’est pas non plus suffisamment développée, et, pourtant, García Oliver fut le principal inspirateur de ce projet. Pourquoi ?

À la lecture des mémoires de G. O., le lecteur avisé en retire la triste impression que tout ce qu’engage l’auteur pour « s’agrandir » se retourne contre lui-même. Il tresse son ouvrage autour de deux idées-forces : le fait qu’on ne l’aurait pas écouté le 22 [sic] juillet 1936 et les maladresses de Durruti, et il saisit l’occasion pour écrire un anti-Durruti. Pour cela, « Paris ne valait pas une messe ».

On pourra se faire l’idée que l’on voudra de Durruti, et García Oliver pourra penser ce qui lui plaira à propos du personnage, mais ce que personne ne pourra discuter, c’est le fait que Durruti, en nageant à contre-courant, eut la chance de mourir en révolutionnaire, tandis que García Oliver était déjà ministre de l’Injustice. Afin de refouler ce fait, G. O. manipule des anecdotes, dont certaines – nombreuses – sont démenties par les faits.

Par-delà le fait que je sois l’auteur d’une biographie de Durruti (soit dit en passant avec beaucoup de travail et sans la moindre coopération de G. O., et ce n’est pas faute de l’avoir sollicité à plusieurs reprises), les jugements émis par G. O. ne diminuent en rien mon labeur. Il est possible que j’aie exagéré en quelque occasion (G. O. peut-il nier l’influence qu’exerçait Durruti sur les jeunes libertaires dans ces moments-là ? J’avais alors 16 ans…). Et s’il en fut ainsi, je ne m’en repens pas, bien que je me reproche, parfois, de ne pas avoir été suffisamment critique. Mais revenons à Durruti.

Peirats a écrit avec justesse que, tant que Durruti n’avait pas foulé la terre aragonaise, il avait été un rouage de la C.N.T.-F.A.I. mais qu’en Aragon il était devenu l’âme de la situation. Je sais bien que mentionner le nom de Peirats équivaut aux yeux de G. O. à parler de corde dans la maison d’un pendu, mais, que cela plaise ou non à G. O., Peirats trace avec cette image une perspective humaine et révolutionnaire de Durruti. Je ne mens pas quand je décris l’œuvre de Durruti en Aragon, tant dans l’organisation de la Colonne que dans le rôle qu’il a joué dans le mouvement collectiviste, qui culminera dans la formation du Conseil de Défense d’Aragon. Le Durruti que nous dépeint G. O. aurait été incapable de réaliser cette tâche. Il revint à G. O. la tâche la plus facile (la bureaucratie du Comité Central des Milices) tandis qu’à Durruti il en échut une autre au cours de laquelle à chaque instant il pouvait mourir criblé de balles, par devant comme par derrière. Les choses furent ainsi. Peut-être eût-il été meilleur pour la révolution que García Oliver fût aux côtés de Durruti, assiégeant Huesca… Mais il n’en fut pas ainsi. Et comme ce ne fut pas le cas, G. O. perd la mesure quand il parle de Durruti. Je sais que quand G. O. lira ces lignes il se dira en son for intérieur que j’ai raison. Non, García sait bien que Durruti n’était pas si bête… Mais laissons cela, car nous sommes iconoclastes.

Je vais au plus important : le 22 juillet 1936, l’autre idée-force des mémoires de Juan. Pourquoi ne s’est-il pas donné la peine de lire Vernon Richards et Peirats quand il aborde cette question ? Quarante-trois années nous en séparent et si l’on veut l’aborder aujourd’hui il faut le faire depuis la perspective historique de maintenant, en se centrant sur la renaissance de l’anarcho-syndicalisme en Espagne. C’est le futur qui importe.

D’une certaine façon, il était fatal que survînt ce qui se produisit dans ce plénum (je parlerais plutôt d’une réunion de militants qui ne représentaient qu’eux-mêmes), car le mal venait de loin. La C.N.T. et la F.A.I. se débattaient dans des ambiguïtés au sujet de la conception de la révolution comme de l’idée de leaderisme bureaucratique. Dans la pratique, elles avaient de l’« organisation » une conception bolchevique (qu’en était-il de « la responsabilité militante » ? Que signifiait « l’organisation l’a décidé » ? Quelle puissance charismatique était attachée au concept d’« organisation » ?). On croyait échapper à la bureaucratie et au leaderisme parce qu’il n’existait pas d’« appareil syndical rétribué ». Et il n’en était rien. Si nous n’avions pas de leaders « applaudis » et « honorables », nous avions les « leaders naturels » qui gagnaient la confiance des masses grâce à leurs années de prison, les mauvais traitements subis dans les commissariats et les combats de rue à grands coups de feu. Le culte de l’action entretenait volontiers le « leaderisme naturel ».

On chercha à sortir de cette ambiguïté – sur la conception de la révolution – dans deux polémiques publiques. La première se présenta quand Pierre Besnard fit paraître en Espagne son livre en relation avec le rôle des syndicats dans la révolution (1933). Et la seconde à la même époque, quand s’engagea dans la foulée du « communisme libertaire à Sallent » un débat public sur le communisme libertaire et la révolution (« Solidaridad Obrera » et « Estudios »). Parmi les rivaux, deux se détachèrent, Isaac Puente et Federico Urales. Ce dernier, peut-être parce qu’il connaissait mieux Proudhon, concevait la révolution d’une manière très ample, dans laquelle il faisait intervenir la destruction de l’urbanisme capitaliste, ainsi que de sa science et de son économie. Il se prononçait pour une autogestion qui ne devait être pratiquée qu’au sein de petites unités de production, de petites cités ou des villages qu’il nommait des « communes libres », mais mixtes, c’est-à-dire agricoles-industrielles. Les grands syndicats et leurs éléphantesques fédérations d’industrie cessaient d’exister du fait de la décentralisation soutenue dans le pacte solidaire fédéral. Dans le développement de la théorie d’Urales, il y avait quelque chose de très important, à savoir que la révolution signifiait la mort de l’ancien système dont faisaient partie la C.N.T. et la F.A.I. comme organisations. Cela n’était pas dit expressément, mais on pouvait le déduire du concept de producteur-consommateur. Le producteur possède son champ d’action économique dans le lieu de travail et comme consommateur son champ administratif et politique dans la commune. L’assemblée étant souveraine, tant au niveau du boulot que de la commune, il ne restait pas d’espace pour ce qui aurait été séparé de la vie quotidienne…

Au Congrès de Saragosse (1936), c’est la théorie d’Isaac Puente qui prévalut sur celle d’Urales, et donc l’ambiguïté sur le rôle que devaient jouer la C.N.T. et la F.A.I. dans la révolution. Cela n’était pas clair, mais, si ces organisations devaient prévaloir après la révolution, nous nous retrouverions avec le parti unique bolchevique, quand bien même il s’agirait du parti des anarchistes. Le rôle des anarchistes dans la révolution n’était pas clair pour nous non plus. C’est cet imbroglio que les faits du 22 juillet 1936 durent affronter.

Lors de ce fameux plénum du 22 juillet 1936, ce qui fut abordé, ce ne fut pas le problème de la révolution, mais le problème du pouvoir : soit « nous instaurons un pouvoir révolutionnaire » (« el ir a por el todo »), soit nous maintenons le front antifasciste pour la « collaboration démocratique ». Dans le premier cas – et sans qu’on explique ce que signifiait « el ir a por el todo » –, c’était un pouvoir bolchevique (« la dictature anarchiste », formule qu’employait García Oliver pour définir cette situation) ; dans le second, c’était une solution intermédiaire qui faisait déjà pencher la balance en faveur de Luis Companys, c’est-à-dire de la bourgeoisie. Dans les deux cas, la révolution avec une majuscule était perdue d’avance. Si l’on était allé pour « el todo », l’option de García Oliver, la seule chose qu’on aurait gagnée, c’est que Barcelone se serait retrouvée (et on ne sait pour combien de temps) avec un Trotski qui se serait appelé Juan García Oliver. Mais avec la révolution, certes non.

Comment l’anarchisme aurait-il dû se comporter dans ces circonstances ? Pas autrement qu’en anarchiste. La voie était claire. Qui la montrait ? Les travailleurs dans la rue. Comment apparurent les premiers organes de la révolution ? Au contact de la révolution : les anciens comités de défense de la C.N.T. et de la F.A.I. s’étaient transformés en Comités Révolutionnaires de Quartiers ou de Villages, en dépassant leurs statuts de représentants de leurs anciennes organisations pour se fondre dans une situation à l’échelle du peuple. Qui garantissait les armes à la main le logement urbain ? Le peuple en armes, qui avait également dépassé la conception C.N.T.-F.A.I. puisque tout le monde avait le sentiment d’en faire partie en les célébrant à grands cris. Qui assurait l’approvisionnement de la capitale ? Le Syndicat de l’Alimentation, qui se dépassait également, dans la mesure où il s’occupait de tout le monde, en tant que syndicat de la C.N.T. Les occupations d’usines, des transports, des communications etc. ? Qui les détenait dans ses mains ? La classe ouvrière, qui n’était pas la C.N.T., même si la C.N.T. ou ses militants furent les animateurs, non comme avant-garde mais en raison du fait principal et capital que soixante pour cent de la classe ouvrière de Barcelone appartenait à la C.N.T. La révolution était dans la rue et c’était elle-même qui devait décider de sa mort. Le rôle des anarchistes était celui que tous – à l’exception des « notables » qui débattaient dans le plénum du 22 juillet 1936 – étaient en train de jouer dans la rue, et c’était ce qu’il fallait faire.

Combien il aurait été préférable que les « notables » eussent rempli leur rôle dans leurs quartiers, leurs syndicats, dans les comités révolutionnaires, en laissant ce fleuve révolutionnaire trouver sa propre voie. Il est certain que, du fait de la tradition fédéraliste qui avait cours à Barcelone, auraient surgi de la propre révolution (comme ils surgirent au sein de la Commune de Paris en 1871) les organes naturels à travers lesquels auraient été dépassés les partis politiques et même la C.N.T.-F.A.I. comme organisations, qui auraient gagné en profondeur de pensée pour orienter et animer la Révolution. Chaque étape de la lutte requiert son organisation. Face au pouvoir bourgeois, l’organisation anarcho-syndicaliste possède une fonction, mais au cours de la révolution, quand la bourgeoisie a été vaincue et que le peuple en armes a triomphé, il ne peut y avoir d’autres organes que ceux que la révolution a forgés pour elle-même.

Le reste, les colonnes pour l’Aragon, s’est également bien déroulé ce même [sic] jour du 24 juillet. Et tout aurait marché également parce que ce qui le faisait marcher était la révolution en marche…

Tirons, donc, de la révolution espagnole, la leçon du danger bureaucratique. Prémunissons-nous contre le « leaderisme naturel » et fortifions-nous dans l’idée que la révolution, qui est et doit être globale, ne saurait être le monopole d’une organisation, se dît-elle anarchiste. Ne tombons plus dans la conception bolchevique qui s’empara jadis de la C.N.T. et de la F.A.I. et nous éviterons ainsi ce lamentable 22 juillet 1936…

Abel Paz

Les Giménologues, 3 février 2015.