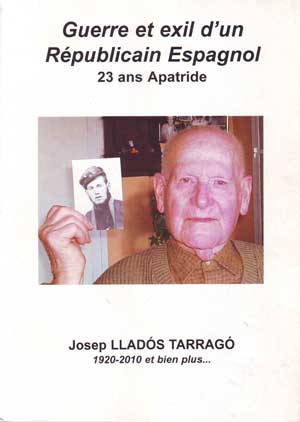

Publication des souvenirs de Josep Llados [1]

Guerre et Exil d’un Républicain Espagnol

Bergerac, auto-édition 2010

Quatrième de couverture :

« À 19 ans, fuyant les armées franquistes, le 13 février 1939, Josep LLADOS TARRAGO passe la frontière qui sépare l’Espagne de la France.

C’est l’enfance, l’adolescence, la famille, le village d’Alcarraz et surtout la guerre et l’exil qui nous sont racontés ici par le jeune “Josepet”.

Ce texte autobiographique et familier est écrit par l’auteur qui a aujourd’hui 94 ans et se souvient... ».

C’est à Alcarràs (province de Lérida, village catalan à la limite de l’Aragon) en 1936 qu’Antoine Gimenez croisa la route de Josep Llados, 17 ans qui se rappelle bien de lui. Il l’avait connu sous le nom de Tony :

« Je me souviens très bien de Tony, nom pas très courant dans la région. Il n’était pas du village. Je ne savais pas d’où il venait. Il avait des amis de son âge dont je ne faisais pas partie. Il était petit, pas très costaud et parlait plus ou moins catalan. Il faisait figure d’intellectuel par rapport aux autres et parlait peu. C’était ce qu’on appellerait aujourd’hui un marginal. Un jour, il a disparu, certainement lors des événements de juillet 36. »

Extrait des mémoires de Josep où il raconte son arrivée dans la colonne Durruti :

« Au début du mois de septembre [1936], le premier comité [d’Alcarrás] partit pour le front car ici tout était redevenu calme. Ils furent remplacés par un autre comité de volontaires : des camarades plus mûrs mais plus récents dans le syndicat [CNT]. Jour et nuit des jeunes partaient rejoindre la Colonne Durruti. La fièvre était si grande dans la jeunesse qu’elle me prit moi aussi. Un soir, avec deux copains du village, nous rejoignîmes la route et arrêtâmes un camion qui nous emmena à la Colonne - onzième centurie - où étaient déjà incorporés au moins une quinzaine d’amis d’Alcarràs. J’avais seize ans et sept mois, et je reconnais que c’était de l’inconscience totale car je quittais ma mère, mon père, mon grand-père, ma petite sœur… pour me retrouver tout tranquillement dans une bergerie près d’Osera avec mes aînés du village et d’autres qui venaient de je ne savais où.

Il y avait un vieil Anarchiste qui faisait la cuisine avec notre aide. En ce temps-là, on mangeait encore à sa faim. Je me souviens du café du matin avec des tartines de pain frit saupoudrées de sucre. On n’avait jamais mangé de ça chez moi.

Après les dîners, le temps étant encore agréable, on sortait s’asseoir et le vieux Pina nous faisait une sorte de conférence, toujours instructive, au sujet des idées « acrates ». Nous comprenions que c’était un homme d’une certaine expérience de l’idéal comme de la lutte ouvrière, et qu’il avait dû connaître la prison plus d’une fois. Après son petit discours, il allait se coucher et la jeunesse reprenait ses droits. Dans un groupe, il y en a toujours un pour faire rire les autres et la bonne humeur régnait pour un bon moment.

Il y avait beaucoup d’hommes au front, bien que celui-ci ne fût pas encore très défini, et nombreux étaient ceux qui ne possédaient pas d’arme. Au bout de trois semaines dans la bergerie, nous allâmes à quelques-uns au quartier général pour demander des fusils. Une fois arrivés, nous expliquâmes que nous étions de la onzième centurie et que nous n’avions pas d’armes. À cet instant arriva Durruti qui, non comme un chef mais comme un camarade, nous dit :

"Encore trois d’Alcarràs ?

— Oui !

— Je n’ai pas d’armes à vous donner, et vous n’êtes pas les seuls !”

Et sans le moindre salut militaire, nous nous séparâmes avec un salut amical. »

Les Giménologues, premier septembre 2014.